Zuschnitt

Das fixierte Gewebe wird zunĂ€chst makroskopisch untersucht. Dabei werden die GröĂe und evtl. das Gewicht bestimmt. GröĂere PrĂ€parate werden in Scheiben aufgeschnitten (auflamelliert) oder anatomisch prĂ€pariert. Alle mit dem bloĂen Auge erkennbaren VerĂ€nderungen werden dabei beschrieben. Sein

besonderes Augenmerk richtet der Pathologe dabei auf den Abstand einer VerÀnderung zum Resektionsrand. Der Pathologe muss beurteilen, ob eine VerÀnderung (z.B. gut- oder bösartiger Tumor) vollstÀndig entfernt wurde oder ob

die LÀsion in den Resektionsrand reicht und somit wahrscheinlich nicht vollstÀndig entfernt wurde. Hier kann dann eine Nachoperation nötig sein. Es gibt auch Situationen, in denen der Pathologe die Beziehung einer LÀsion zum

Resektionsrand nicht eindeutig beurteilen kann.

GröĂere PrĂ€parate werden in Scheiben aufgeschnitten (auflamelliert) oder anatomisch prĂ€pariert. Alle mit dem bloĂen Auge erkennbaren VerĂ€nderungen werden dabei beschrieben. Sein

besonderes Augenmerk richtet der Pathologe dabei auf den Abstand einer VerÀnderung zum Resektionsrand. Der Pathologe muss beurteilen, ob eine VerÀnderung (z.B. gut- oder bösartiger Tumor) vollstÀndig entfernt wurde oder ob

die LÀsion in den Resektionsrand reicht und somit wahrscheinlich nicht vollstÀndig entfernt wurde. Hier kann dann eine Nachoperation nötig sein. Es gibt auch Situationen, in denen der Pathologe die Beziehung einer LÀsion zum

Resektionsrand nicht eindeutig beurteilen kann.

Beurteilung des Resektionsrandes

Damit so zielgenau und so Gewebe sparend wie

möglich nachreseziert werden kann, ist es notwendig, dass die PrÀparate durch den Operateur markiert werden. Hierdurch wird es möglich, die PrÀparate dreidimensional (z. B. bei Mamma-PEs) oder zweidimensional (z.B. bei

Hautresektaten) zu orientieren. DarĂŒber hinaus erleichtert (!) die Markierung eines PrĂ€parates die genaue Beschreibung eines PrĂ€parates. Die PrĂ€paratemarkierungen mĂŒssen eindeutig den

Hauptachsen (kranial-kaudal, medial-lateral, ventral-dorsal) zugeordnet werden. Insbesondere bei dreidimensional zu orientierenden PrÀparaten sollten die Bezeichnung nach Uhrzeiten vermieden

werden. Ein zweidimensional zu orientierendes PrĂ€parat bedarf mindestens einer Markierung, ein dreidimensionales PrĂ€parat braucht fĂŒr die eindeutige Orientierung mindestens zwei Markierungen auf unterschiedlichen Achsen und

die Seitenangabe.

Damit so zielgenau und so Gewebe sparend wie

möglich nachreseziert werden kann, ist es notwendig, dass die PrÀparate durch den Operateur markiert werden. Hierdurch wird es möglich, die PrÀparate dreidimensional (z. B. bei Mamma-PEs) oder zweidimensional (z.B. bei

Hautresektaten) zu orientieren. DarĂŒber hinaus erleichtert (!) die Markierung eines PrĂ€parates die genaue Beschreibung eines PrĂ€parates. Die PrĂ€paratemarkierungen mĂŒssen eindeutig den

Hauptachsen (kranial-kaudal, medial-lateral, ventral-dorsal) zugeordnet werden. Insbesondere bei dreidimensional zu orientierenden PrÀparaten sollten die Bezeichnung nach Uhrzeiten vermieden

werden. Ein zweidimensional zu orientierendes PrĂ€parat bedarf mindestens einer Markierung, ein dreidimensionales PrĂ€parat braucht fĂŒr die eindeutige Orientierung mindestens zwei Markierungen auf unterschiedlichen Achsen und

die Seitenangabe.

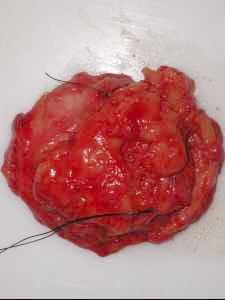

Die Markierung erfolgt meist durch NahtfĂ€den, wobei in erster Linie die FadenlĂ€nge und die Fadenanzahl zur Unterscheidung herangezogen werden sollte. Die Farbe des Fadens sollte eher unberĂŒcksichtigt bleiben. Bei komplexen PrĂ€paraten (z.B. aus der Kiefer- und Gesichtchirurgie und dem HNO-Bereich) mit vielen anatomisch zu bezeichnenden RĂ€ndern ist es sinnvoll, das PrĂ€parat auf eine Korkplatte aufzuspannen und die ResektionsrĂ€nder mit farbigen Nadeln zu markieren. Nadeln haben gegenĂŒber NahtfĂ€den den Vorteil, dass sie fĂŒr die PrĂ€paration leichter entfernt werden können und die Reste des PrĂ€parates danach wieder anatomisch korrekt zusammengefĂŒgt werden können.

Um den Resektionsrand im histologischen Schnitt eindeutig

identifizieren zu können, gibt es verschiedene Tricks. Dieses ist wichtig, um evtl. anschnittbedingte Schnittkanten von den wahren ResektionsrÀndern zu differenzieren. HÀufig sind die ResektionsrÀnder durch Blutauflagerungen

oder thermische Koagulationsartefakte des Elektrokauters erkennbar, eindeutiger ist aber eine flÀchenhafte Markierung durch Substanzen, die im Schnitt identifizierbar sind. Am gebrÀuchlichsten ist Tusche, deren kolloidale

Farbpigmente sich leicht identifizieren lassen und im Schnitt auch mehrere verschiedenfar

bige Markierungen möglich machen. Ein groĂer Nachteil der Tuschemarkierung ist, dass sie kaum trocknet und so verlaufen kann. Wenn dabei die OberflĂ€che von SchnittflĂ€chen mit Tusche kontaminiert wird und der

Paraffinblock nicht vollstÀndig angeschnitten wird, kann ein positiver Schnittrand vorgetÀuscht werden. In anderen Instituten wird deshalb TippEx zur Markierung genutzt, weil es schneller trocknet. Wir nutzen Silbernitrat

(Höllenstein) zur Markierung, das mit einem Stift auf die PrĂ€parateoberflĂ€che aufgemalt wird. AnschlieĂend wird das Silber als Chlorid mit Kochsalzlösung ausgefĂ€llt (bei dieser Gelegenheit: viele GrĂŒĂe an meinen ehemaligen

Chemielehrer Herrn KĂŒhl, Thema: Lösungsmittelprodukt und Chloridgruppe :-) ).und ist im Schnitt als schwarzer Saum an der OberflĂ€che erkennbar. Bei Gewebe, das in Phosphat gepuffertem Formalin fixiert wurde, fĂ€llt das Silber als

Silberphosphat aus. Dieses hat eine fahlgelbe Eigenfarbe. Diese Art der Markierung ist absolut wischfest. Die unvermeidlichen, schwer entfernbaren Silberflecken auf der ArbeitsflÀche kann man mit Farmerschem AbschwÀcher

(Fotofachhandel) entfernen. Als weitere Methode ist die Markierung mit Eisenpartikeln vorgeschlagen worden.

bige Markierungen möglich machen. Ein groĂer Nachteil der Tuschemarkierung ist, dass sie kaum trocknet und so verlaufen kann. Wenn dabei die OberflĂ€che von SchnittflĂ€chen mit Tusche kontaminiert wird und der

Paraffinblock nicht vollstÀndig angeschnitten wird, kann ein positiver Schnittrand vorgetÀuscht werden. In anderen Instituten wird deshalb TippEx zur Markierung genutzt, weil es schneller trocknet. Wir nutzen Silbernitrat

(Höllenstein) zur Markierung, das mit einem Stift auf die PrĂ€parateoberflĂ€che aufgemalt wird. AnschlieĂend wird das Silber als Chlorid mit Kochsalzlösung ausgefĂ€llt (bei dieser Gelegenheit: viele GrĂŒĂe an meinen ehemaligen

Chemielehrer Herrn KĂŒhl, Thema: Lösungsmittelprodukt und Chloridgruppe :-) ).und ist im Schnitt als schwarzer Saum an der OberflĂ€che erkennbar. Bei Gewebe, das in Phosphat gepuffertem Formalin fixiert wurde, fĂ€llt das Silber als

Silberphosphat aus. Dieses hat eine fahlgelbe Eigenfarbe. Diese Art der Markierung ist absolut wischfest. Die unvermeidlichen, schwer entfernbaren Silberflecken auf der ArbeitsflÀche kann man mit Farmerschem AbschwÀcher

(Fotofachhandel) entfernen. Als weitere Methode ist die Markierung mit Eisenpartikeln vorgeschlagen worden.

© 2001-2014

Dr. A. Turzynski

Gemeinschaftspraxis

Pathologie

LĂŒbeck